¿“Es parte del examen comprender la consigna”?

Reparar nuestra posible ambigüedad

Quién no ha escuchado esa frase siendo alumno...

Y cuántos de nosotros la habremos dicho siendo docentes…

¿La repetimos por tradición, o es que realmente estamos convencidos de lo que dice?

En este post...

- Voy a problematizar desde distintos ángulos esta frase tan escuchada en los ámbitos educativos.

- Te voy a mostrar por qué muchas veces nuestras consignas no son claras, y te voy a contar las consecuencias que esto trae.

- Y voy a argumentar a favor de ofrecer espacios de consulta durante los exámenes, en particular escritos y sobre todo en contextos de virtualidad.

¿Alguna consulta?

“Es parte del examen comprender la consigna”

No puedo estar más en desacuerdo con esta frase, por 2 motivos.

Esconde el temor de ayudar

¿Por qué se insiste tanto con no responder dudas sobre la consigna?

¿Cuál es el miedo?

Creo que tiene que ver con intentar evitar a toda costa (¿playa?) ayudar al alumno con las respuestas del examen...

Supongo que estaríamos de acuerdo todos los docentes en que eso es algo que no debemos hacer.

Aunque, en realidad… Ahora que lo pienso, yo “ayudo” muchísimo a mis alumnos –participantes de mis Talleres- en la resolución de sus evaluaciones… Y es que cuando los trabajos que propongo requieren producción, reflexión, argumentación, toma de decisiones y demás (por ejemplo, cuando suponen la elaboración de un nuevo programa para sus materias, o un examen de un determinado formato), no pasa nada si los ayudo.

Les estoy dando herramientas para que sigan, para que le den una vuelta de tuerca a lo que venían trabajando. No les doy “la” respuesta… porque las evaluaciones que propongo no tienen “una” respuesta. No los resuelvo por ellos, sino que los andamio para que encuentren sus propias respuestas. ¿Está mal?

Quizás el problema está cuando los exámenes sí tienen una única respuesta (lo cual me lleva a preguntarme por qué en el nivel superior buscaríamos que los alumnos aprendan algo que se resuelve de una única manera… pero ése es otro tema).

Pero aún en casos como esos (quizás válidos en determinadas disciplinas), ¿no podemos ayudarlos a pensar sin darles las respuestas?

Aún si la consigna fuera: “Resolvé esta suma: 2+2=…”, y el alumno nos consultara diciendo que no la entiende… ¿no somos capaces de orientarlo, de ayudarlo a recordar lo que trabajamos, sin decir “¡¡4!!”?

Por supuesto que habrá veces en que el alumno no entiende la consigna porque no domina el contenido. Pero, ¿cuántas veces es por eso, y cuántas tienen que ver con complejidades intrínsecas de la consigna?

Y acá llego al siguiente motivo por el cual no acuerdo con la frase que titula este post:

Parte de la premisa de que el examen es objetivamente comprensible

“La consigna es clara. Lo sé porque la formulé yo, que soy docente, y todo lo que yo digo y escribo es claro. Y si no la entendés es porque vos no estudiaste o no prestaste atención en clase.”

Eso es lo que escucho cada vez que alguien menciona la famosa frase.

¿Realmente es así?

¿Siempre las consignas que redactamos son objetivamente comprensibles?

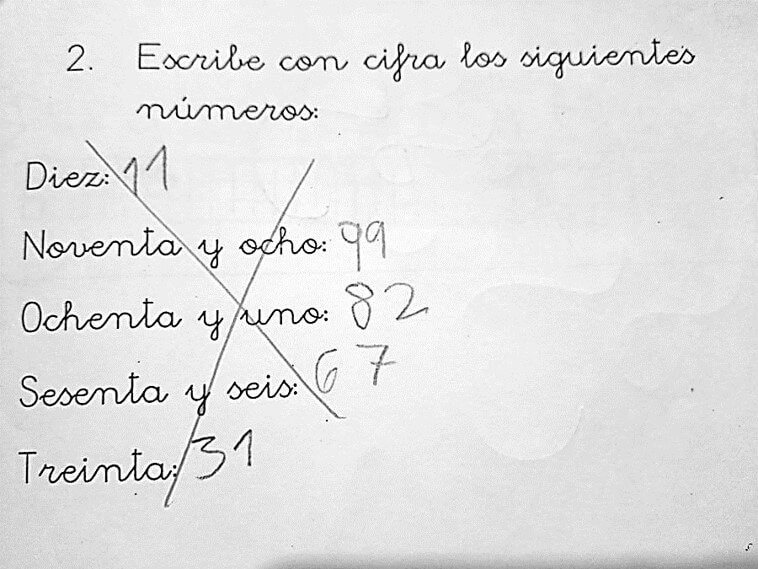

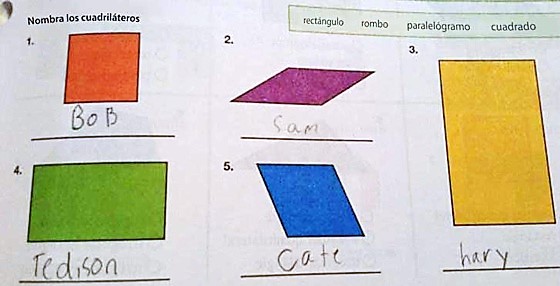

Mirá estos ejemplos extremos:

1) Con respecto a la diabetes es falso que:

a) Es más frecuente en hombres que en mujeres

b) No produce alteraciones oculares

c) No produce alteraciones hepáticas

d) Todas las anteriores

e) Ninguna de las anteriores

2) Composición tema: la vaca.

Como ves, las consignas pueden ser poco claras porque dicen demasiado, o demasiado poco.

En la pregunta Multiple Choice, el uso de doble negativo (en el enunciado y en las opciones) nos impide entenderla con claridad. En ese ejemplo, la opción (b) estaría indicando que es falso que no se producen alteraciones oculares… O sea que sí se producen… Y si evaluamos la opción (e) (“Ninguna de las anteriores”)… ¿cómo la tenemos que interpretar? Ese “Ninguna” niega el “no produce” de las opciones (b) y (c), respecto de lo “falso” del enunciado…

¿Te perdiste? Yo sí.

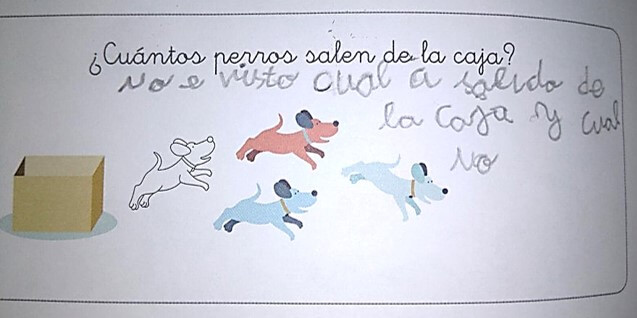

En el caso de la composición, ¿qué tiene que hacer el alumno? Escribir sobre la vaca. ¿Cualquier cosa? ¿Lo que sabe? ¿Con qué extensión? ¿De cuánto tiempo dispone? ¿Con qué criterios será evaluado su escrito?

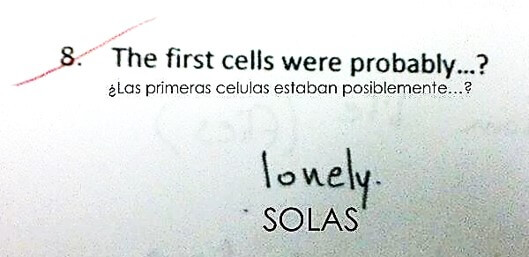

Pregunta de examen: ¿Cómo viven las vacas?

Respuesta: ¡Bieeeen!

(Santos Guerra, 2016)

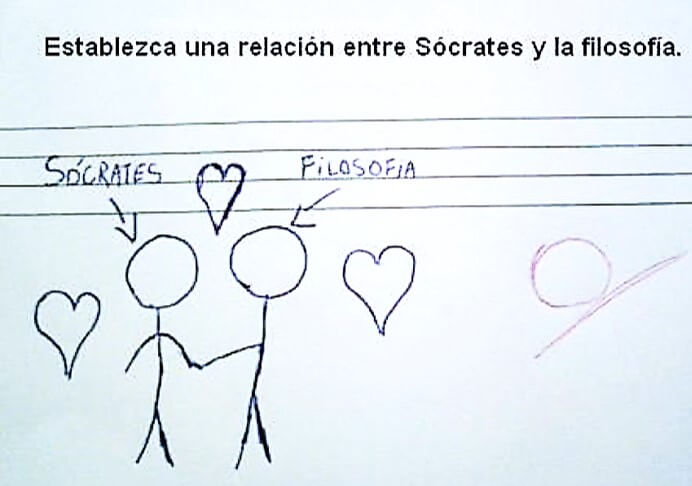

¿Querés más ejemplos? Mirá estas respuestas de examen, y decime si no tiene algo que ver con que la consigna era poco clara…

Ser claros es difícil

Formular preguntas de examen (cualquiera sea su formato o tipo de instrumento utilizado) que sean comprensibles y que evalúen lo que queremos evaluar es algo que requiere gran esfuerzo y dedicación.

Es frecuente que lo que escribimos no se entienda como suponemos, o se preste a confusiones o a interpretaciones varias, o que las preguntas sean ambiguas, o haya varias opciones correctas (en los Multiple Choice), y varios etcéteras más.

¿A prueba de docentes?

En definitiva, ¿somos infalibles?

Seguramente no.

Por lo menos, por estos motivos...

Estamos hechizados

Ya vimos acá que es frecuente que los alumnos no entiendan lo que decimos o escribimos. Y es que no por ser docentes escribimos de manera comprensible. Más aún, muchas veces, al ser especialistas nos cuesta explicar los contenidos (o escribir las consignas de examen) pensando en alguien que no domina la materia.

.jpg)

Solemos estar bajo los hechizos de la Maldición del Conocimiento, y pensamos que nos expresamos claramente cuando lo único que hacemos es hablar en Arameo III.

Pero además pasa otra cosa.

Preguntamos lo que sabemos

La evaluación es una de las pocas instancias de comunicación en la que preguntamos algo que sabemos.

Normalmente, en el resto de las situaciones comunicativas, preguntamos cosas para las que no tenemos respuesta. Si pregunto “¿dónde queda la farmacia?” es porque no lo sé… Y lo pregunto porque “necesito” la respuesta. Por eso, porque necesito una respuesta precisa y certera, me esfuerzo en preguntar con claridad y precisión. Si mi pregunta no fuera clara, la respuesta podría no servirme. Una pregunta poco precisa como “¿dónde queda el negocio?” llevará a respuestas que dependan de qué negocio tuvo en mente el interlocutor al responder. Quizás obtenga una respuesta que no es lo que necesito.

En cambio, en situaciones de evaluación, los docentes preguntamos algo que sabemos, y que -de hecho- sabemos muy bien (o, al menos, mejor que quien va a responder, suponemos).

Por eso se genera una situación de comunicación un tanto ficticia.

¿Entonces para qué me lo pregunta?, podría pensar.

Claro, acá intervienen las funciones de la evaluación: evaluamos para conocer cómo va el proceso del aprendizaje, para ayudar a mejorarlo, o acreditar logros…

¿A qué viene todo esto?

Sostengo la hipótesis de que, como preguntamos algo que conocemos bien, y cuya respuesta no “necesitamos”, muchas veces no nos esforzamos en ser lo suficientemente claros.

Y hay algo más…

Escritura vs oralidad

La virtualidad nos exige escribir.

Si bien es cierto que contamos con variedad de medios audiovisuales para comunicarnos oral y visualmente (audios de Whatsapp, videoconferencias, teléfono “clásico”, etc.) muchas de las comunicaciones que presencialmente haríamos de manera oral, ahora debemos hacerlas por escrito.

Por ejemplo, avisos referidos a los eventos de la cursada, aclaraciones con respecto a la bibliografía… etc.

Y, en particular, dar consignas de examen u ofrecer aclaraciones luego de compartida la consigna.

El lenguaje escrito supone –en la mayoría de los casos- una comunicación diferida (el otro no está ahí cuando yo comunico). Y además, carece de ciertos condimentos con los que cuenta el lenguaje oral (como los tonos de voz, o el lenguaje corporal cuando es cara a cara) que agregan información al mensaje.

Estas características conllevan la exigencia de que el lenguaje escrito debe ser extremadamente claro, reduciendo al mínimo las ambigüedades.

Dado que el receptor no estará junto al escritor para consultarle lo que no comprende (o, peor: aun estando al lado no le permitirá preguntar), es necesario dotar al lenguaje que se utiliza de pistas para guiar al lector, además de prever el conocimiento del que dispone el destinatario.

.jpg)

¿Querés saber cómo escribo yo mis consignas?

Como saben quienes participan de mis Talleres virtuales, mis consignas son extensas… Es que, lo que pasa en la virtualidad, es que no vamos a estar juntos en clase leyendo la consigna y despejando dudas (como ocurriría en instancias presenciales).

Entonces al elaborar la consigna, trato de imaginarme todas las dudas que les pueden surgir al leerla: cómo y cuándo deben entregar el trabajo, si es posible hacer esto o aquello, etc. Para eso me ubico en el lugar del lector, una estrategia fundamental si queremos producir textos autónomos. Me pregunto, ¿qué duda pueden tener quien lo lea? ¿qué duda tendría yo si lo leyera?

Y más aún: le doy a leer mis escritos a otra persona. Por supuesto, si está fuera de contexto, hay muchas cosas que no va a entender, pero los aportes externos siempre son útiles.

Una alternativa, si no nos sentimos cómodos con la escritura, es grabar oralmente la explicación de la consigna, replicando lo que haríamos en la presencialidad.

¿Cuál sería el problema de que los alumnos no entiendan lo que estamos preguntando?

Muy simple: que van a responder cualquier cosa (como en los ejemplos de más arriba).

Y el problema es que nosotros vamos a creer que respondieron una cosa (lo que nosotros quisimos preguntar), cuando en realidad respondieron otra (lo que él entendió).

.jpg)

Para evitar esta situación es fundamental que intentemos ser lo más claros posible.

¿Por qué?

Porque los exámenes deben ser un verdadero problema a resolver utilizando lo aprendido.

Por eso, necesitamos aislar lo que estamos evaluando de los factores externos que pueden entrar en juego, en particular aquellos aportados por la propia situación de examen. Y esto está relacionado, en parte, con las condiciones del examen (la tensión reinante, por ejemplo) y en parte con su construcción, que es lo que me interesa analizar acá.

Necesitamos estar seguros de que el examen que les presentamos a los alumnos mide su aprendizaje, y nada más. Que no los confunde innecesariamente. Porque, si así fuera, ¿qué decisiones podríamos tomar luego del examen? Asumiríamos que el alumno no domina el contenido. No aprendió. Pero ¿es realmente así? ¿O simplemente no pudo poner en juego lo que sabe porque las consignas confusas no se lo permitieron?

Cuidar las condiciones de construcción de los exámenes nos permitirá minimizar falsos negativos (y también los falsos positivos, claro). No nos deben interesar exámenes que informan que los alumnos no han aprendido cuando en realidad sí dominan los contenidos. Los juicios de valor que tomemos a partir de esta información sesgada estarán errados. Las decisiones que tomemos en situaciones como éstas estarán infundadas.

Necesitamos consignas extremadamente claras y entendibles para cualquiera (no sólo para quien las redacta). Al leerlas, debe ser evidente qué es lo que se está preguntando y qué tipo de respuesta se espera. Y deberían ofrecer –si aplica- orientaciones no sólo en cuanto al contenido sino también sobre acerca de cómo y cuándo se espera que el alumno responda.

Preguntame lo que quieras

Por todo esto, permitir las consultas respecto de las consignas, las preguntas y todo aquello vinculado a cuál es el desempeño esperado, debería ser una práctica habitual en nuestras instancias de evaluación.

Pero sobre todo en la virtualidad.

Tanto en exámenes sincrónicos como diacrónicos es fundamental habilitar espacios específicos para plantear consultas durante el tiempo que dure la evaluación.

Si se trata de exámenes sincrónicos, una buena opción puede ser un chat, que permite mensajes y avisos instantáneos (tanto para las preguntas de los alumnos como para las respuestas de los docentes).

Si en cambio, evaluamos de manera asincrónica, podemos tener habilitado un foro, mail o cualquier otro canal que permita intercambiar mensajes (sin la inmediatez que requiere lo sincrónico).

Pero además de ofrecer el espacio de consulta –y responder cada consulta, claro- es una buena práctica promover explícitamente las consultas y comentarios por parte de los alumnos. Alentar activamente a que lo hagan quizás habilite al más tímido a participar.

Consignas claras conservan la amistad (y espacios de consulta también)

Ayudar a destrabar a los alumnos no necesariamente es darles la respuesta.

Cuando les negamos la posibilidad de consultar les estamos diciendo que se arreglen solos.

(Si necesitás algo, no cuentes conmigo, que soy infalible y no me equivoco.)

Pero si acordamos en que nuestras propias consignas pueden no ser claras… ¿por qué deberían ser los alumnos los que “paguen” nuestros errores?

Ofrecer espacios de consulta es clave.

Implica hacernos cargo de nuestra (posible) falta de claridad, sin por ello ofrecer la respuesta al examen.

Fomentar activamente las consultas permite acompañar ese proceso solitario de sentirse evaluado, y contribuye, quizás, a disminuir los nervios típicos, permitiéndonos –en definitiva- evaluar mejor.

Referencias

- Carlino, Paula (2005) Escribir, leer y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

- Santos Guerra, Miguel Ángel (2016) La evaluación como aprendizaje.

Y vos, ¿promovés las consultas durante los exámenes?

Suscribite para no perderte nada

A principios de cada mes llevo directo a tu casilla un resumen de los fabulosos posts que te perdiste el mes pasado.

¿Te sumás a la enseñanza con sentido?

Comentarios

-

Marina06/04/2021 18:19Hola Viviana, Gracias por tu generosidad y la calidez que tenés para ponerme a pensar. La verdad es que no es algo que suceda a menudo pero me pesa cuando pasa. En general, las preguntas que hacemos van asociadas al análisis de un caso (que damos de antemano para que lo puedan preparar y analizar). En ese sentido siempre la interpretación y la justificación pesan más que las "respuestas correctas". De hecho, es posible que presenten respuestas alternativas a lo que yo respondería y que bien fundamentadas sean "correctas". Esta idea de que no hay una sola respuesta correcta y que lo importante es el justificado es algo que trato de transmitir pero se ve que no me sale tan bien :) No hay una sola solución y ahí viene el problema. Si la opción que traen es la/s forma/s en que yo resolvería puedo decir "ok, está bien" . Pero igual podría no estar del todo bien justificado. Hacemos el ejercicio de analizar y justificar, tienen casos previos con consignas similares. Elegimos y leemos las mejores respuestas cuando hacemos los análisis y decimos porqué nos parecen buenas respuestas. Quizás falta contrastar. Voy a sistematizar más la discusión de las respuestas al análisis de los casos. Que ellos analicen las respuestas de sus compañeros y den cuenta de que les parece, si están ok y justificadas o no y que les falta. Algo así se me ocurre. Gracias!Viviana07/04/2021 16:21

¡Buenísimo, Marina!

Qué bueno que te haya servido.

Es muy buena la idea que planteás. Recordá que la evaluación siempre busca convertirse en autoevaluación: los alumnos deben lograr incorporar la mirada externa del docente hasta poder –ellos mismos y a partir de ciertas estrategias- decir si su propia respuesta es correcta o no. Porque cuando sean profesionales, no estaremos allí para irlos “corrigiendo”.

Así que está buenísimo que trabajes en el análisis de respuestas y justificaciones, y en maneras de chequear si una justificación es suficiente o no… Es una habilidad a desarrollar, que probablemente vaya más allá de los contenidos de tu materia.

Una vez que lo hayas hecho, cuando vuelvan a preguntarte durante un examen, podrás devolverles la pregunta: ¿A vos qué te parece? ¿Está correctamente justificado (tal como trabajamos en clase?

¡Contame cómo resulta!

¡Cariños!

-

Marina05/04/2021 13:29Hola Viviana, muy bueno este post. Gracias. Hay una cuestión que frecuentemente se plantea y es que les estudiantes no piden aclaraciones sobre la consigna sino que les confirmemos si la respuesta que plantean es correcta. Ofrecen una respuesta y te dicen ¿esto es lo que se pide? Ahí viene la frase consabidaViviana05/04/2021 15:18

¡Hola Marina! Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Para responderte, necesitaría conocer un poco más acerca de cómo es ese examen. ¿Las preguntas tienen respuesta única? ¿Las consignas son abiertas y requieren un desarrollo personal?

Y te repregunto a vos: ¿por qué pensás que si un alumno pregunta “¿es esto lo que se pide?” está queriendo confirmar la respuesta, más que tratar de asegurarse de que entiende la consigna?

Podría pasar que la consigna no le resulte clara. Sería ideal que, una vez que participó de las clases y leyó la bibliografía, etc. la consigna de examen le resultara “natural”. De hecho, es una buena práctica trabajar con consignas similares antes del examen. ¿Lo hacen? Ahí tienen espacio para despejar dudas sobre la consigna, y cuando se la encuentren durante el examen les resultará algo familiar.

También podría pasar que la consigna no sea –objetivamente- clara. ¿Son muchos alumnos los que consultan? ¿Probaste dársela a leer a alguien externo?

Por otro lado, si la respuesta que muestra el alumno es efectivamente lo que se pide (pedimos que dibuje una casa, y dibuja una casa), ¿cuál sería el problema de decirle que sí, que eso es lo que se pedía, que va por ahí? Y si fuera que no, que se pedía que dibuje un árbol, pero dibujó una casa, ¿no podemos reorientarlo? Preguntarle, por ejemplo, qué entiende por “árbol”, recordar juntos cuando lo trabajamos en clase, junto con qué otros conceptos lo vimos…

Claro, si la pregunta es cerrada, quizás es más complicado. Si preguntamos cuánto es 2+2, y el alumno nos muestra un 3 como respuesta y la quiere chequear… en lugar de decirle que sí o que no, podríamos repasar juntos las estrategias que vimos en clase para comprobar el propio resultado (si es que las trabajamos, claro). O –en otro tipo de disciplinas- preguntarle en qué autores se está basando… O, por ejemplo, si lo que les pedimos es que enumeren 3 frutas y 4 verduras, y nos muestran su listado, podemos repreguntarles a ellos: ¿ya enumeraste 3 frutas? ¿cuáles son? ¿cómo sabés que son frutas? Etc. buscando que él mismo se dé cuenta si su respuesta es correcta.

En fin… Hay muchas opciones, dependiendo de qué y cómo estés evaluando. ¿Querés contarnos un ejemplo concreto?

En cualquier caso, la evaluación forma parte (o debería) de todo un sistema de propuestas que promueven aprendizajes, y los alumnos deberían percibirlo así: como un todo coherente.

Y la manera de responder a las consignas también debería ser una instancia para promover aprendizajes y para reorientarlos si fuera necesario.

¿Cómo lo ves?

¡Cariños!